La línea es un símbolo que expresa una creencia concentrada.

El paisaje es un puente entre el ojo y la creencia. Miramos lo que podemos ver. En las obras de Federico Villarino –s/t (105) y s/t, de la serie Las Fuerzas extrañas–, el orden ajeno y autosuficiente de un bosque no es tan distinto de una cinta de Moebius errática. Los planos de lo real son, aquí, los planos de la visión: las figuras son una destilación geométrica que ordena la lectura del mundo.

La alquimia es una sofisticación de la soledad de los signos.

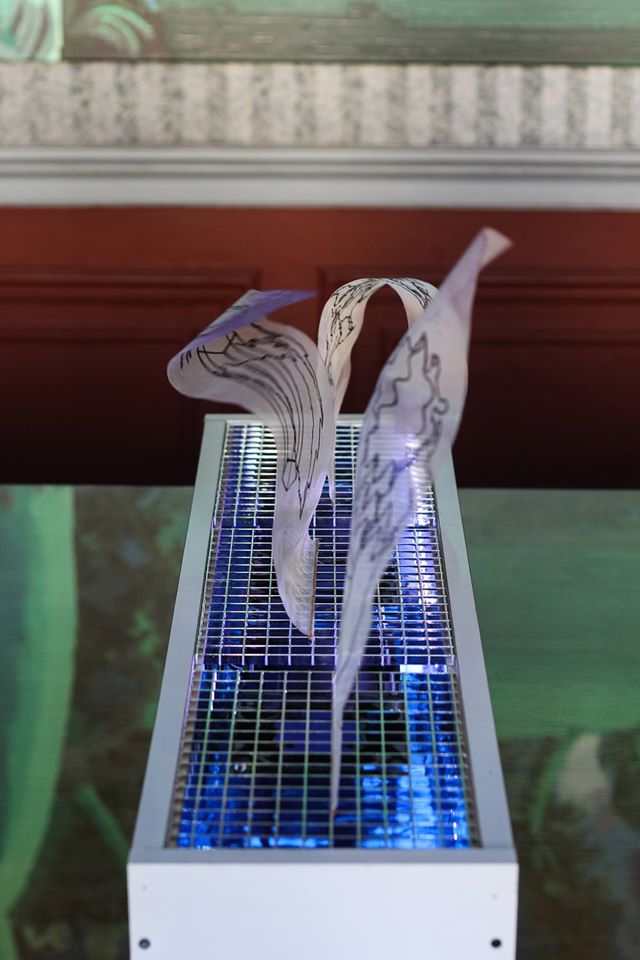

Sin embargo, todo orden anhela un desequilibrio: algo informe, una electricidad brillante del aire que sube desde una caja convierte a tres dibujos en el terreno de sometimiento y dominio de las fuerzas entre sí. La mirada es sacudida, destituida por una nueva sensualidad de la agitación. La línea –el esqueleto del espacio– se quiebra y es vencida (exiliada) miles de veces, en el tiempo, por la subversión de la forma.

Si la figura es la fe en un orden del mundo, su alteración es el ateísmo barroco de los ojos.

***

La línea es el futuro de los ojos.

Todas las cosas siguen existiendo en un mundo que transcurre en otro tiempo y en otro lugar. Los sueños, los fantasmas, las sombras son guías delicados que vibran alrededor de un núcleo que no está. Los tules de Teresa Giarcovich intentan trepar hasta nuestro mundo pero se comportan como satélites que no tienen más que el déjà vu de su órbita.

Las obras se acercan a formas definidas, se adhieren a ellas y las diluyen. Las desean y asedian penosamente solo para quedar como souvenirs espectrales, como el desasosiego de unos ojos por los recuerdos de una figuración subyugada.

Estas criaturas son antiguos espectros de superficies que desconocen la noción de lugar.

La nostalgia por el límite de las cosas forma el rumor bajo de un mundo ya apagado y sin manos. Las cosas envejecen cuando nada puede tocarlas.

Para poder ver aún algo de ellas es preciso, entonces, envejecer, ser antiguos, recordar la melancolía de lo que significa estar al borde de la existencia. La melancolía previa y posterior a lo que somos.

***

La línea es una pulsión de retorno.

Tres niñas, antiguas habitantes de un daguerrotipo anónimo, están atrapadas en este objeto escultórico –Los peligros de mantener lo real– que funciona como una poción para sentir. Sus cuerpitos hechos en bajo relieve, y el aislamiento en resina con que Ayelen Coccoz les dio esta vida de diminutivos las convierten en muñecas que impresionan el viejo corazón del presente. La salida al espacio, el ritmo entrelazado de los brazos, la coreografía detenida de sus cabezas, el brillo forastero de las pieles, todas esas señales minúsculas dejan que esta realidad, este afuera, esta intemperie que somos encuentre su propia herida e intente replegarse ahí dentro.

Monstruos como la fotografía, el retrato o el tiempo son conquistados y caen ante la cándida arrogancia de armas inocuas y mansas como el brillo sostenido de unos ojos.

Esa muerte con fuerza que es el retrato se convierte en nuestro afuera y nos muerde los pies.

***

La línea es un manifiesto de la incomodidad.

Un deseo impostor se levanta sobre una precariedad hecha método. Política.

En las instalaciones de Juan Matías Álvarez, una escalera es un ascenso vedado, un ascenso mistificado, es un descenso, es la estructura de base ancha y cima restringida de una sociedad desigual (la única que conocemos); es, en definitiva, una promesa en pie de un movimiento, una promesa estática.

Una serie de rectángulos concéntricos que sufre de una irregularidad es un falso laberinto con un falso centro, con falsos pasadizos hechos con una falsa racionalidad. Un desequilibrio y una falla definen este mapa no figurativo, este esquema cenital de una galaxia con ángulos rectos (quebrados) de lo humano.

Resina, azul y dorado: la mutación de un color desde lo que es hasta el brillo de su anhelo, la mutación de algo en su fantasía. Una geometría que exige acción.

***

La línea es el tiempo en el que algo se pierde.

Una vista imposible, una acción que no termina de suceder y un tiempo que se expande con una inquietud que no ha encontrado un sentido preciso o ya lo ha perdido. Las instalaciones de Lihuel González atraen al espectador para sustraerle el aire de una respuesta, provocan preguntas y las hacen despeñarse en la insistencia inútil de la mirada.

En ese ensueño que es la infancia, un ensueño de la adultez: el cuerpo en reposo y la mirada a través de una ventana. Del otro lado, un árbol y el ensueño de muchos más. En esa gran construcción que es el presente, todo vuelve a suceder, solo que en el lugar de los deseos gastados –un altillo–, y de modo imposible –una vista dentro de un altillo, un bosque en Once. (Los recuerdos son ardores dulces y deteriorados. Los recuerdos inauguran lo imposible en nosotros.)

En un pasillo oscuro, el atrás de un cuerpo. La falta que se tensiona y se entrega funciona como un espejo invertido y como una duplicación al infinito: el atrás del espectador pide ser la ausencia para otros ojos. Un mundo sin cara.

Incluso en el plano de una pared, una persona es una misteriosa renuncia del espacio. Una manera confusa en la que espacio se dice ?no” a sí mismo.

Nada sabemos de nuestros cuerpos, siempre serán un territorio dominado por otros: ellos son nuestros expertos.

Mariana Lerner

diciembre de 2015